コロナ禍の影響もあり、ここ数年、大きな注目を集めている「在宅ワーク」。在宅ワークには、「自宅で働ける」「自分の都合に合わせて働きやすい」というメリットがあり、筆者の周りでも興味を持つ人が多い仕事のスタイルです。

インターネットで手軽に仕事を見つけられる点も魅力ですが、その反面、在宅ワークには詐欺などのトラブルが珍しくないため、充分な注意が必要です。そこでこの記事では、在宅ワークでよくある詐欺やトラブルの事例を4つご紹介します。これから在宅ワークを始めようとしている方、在宅ワークを始めたばかりという方は、これらの事例をよく頭に入れておきましょう。

この記事でわかること

- 在宅ワークとほぼ同じ意味で使われる言葉として「自営型テレワーク」がある

- 在宅ワーカー(自営型テレワーカー)は個人事業主として働

- 在宅ワークのトラブルには詐欺が多いが、自身の過失などで損害賠償を請求されることもある

目次

- 在宅ワークとはどんな働き方?

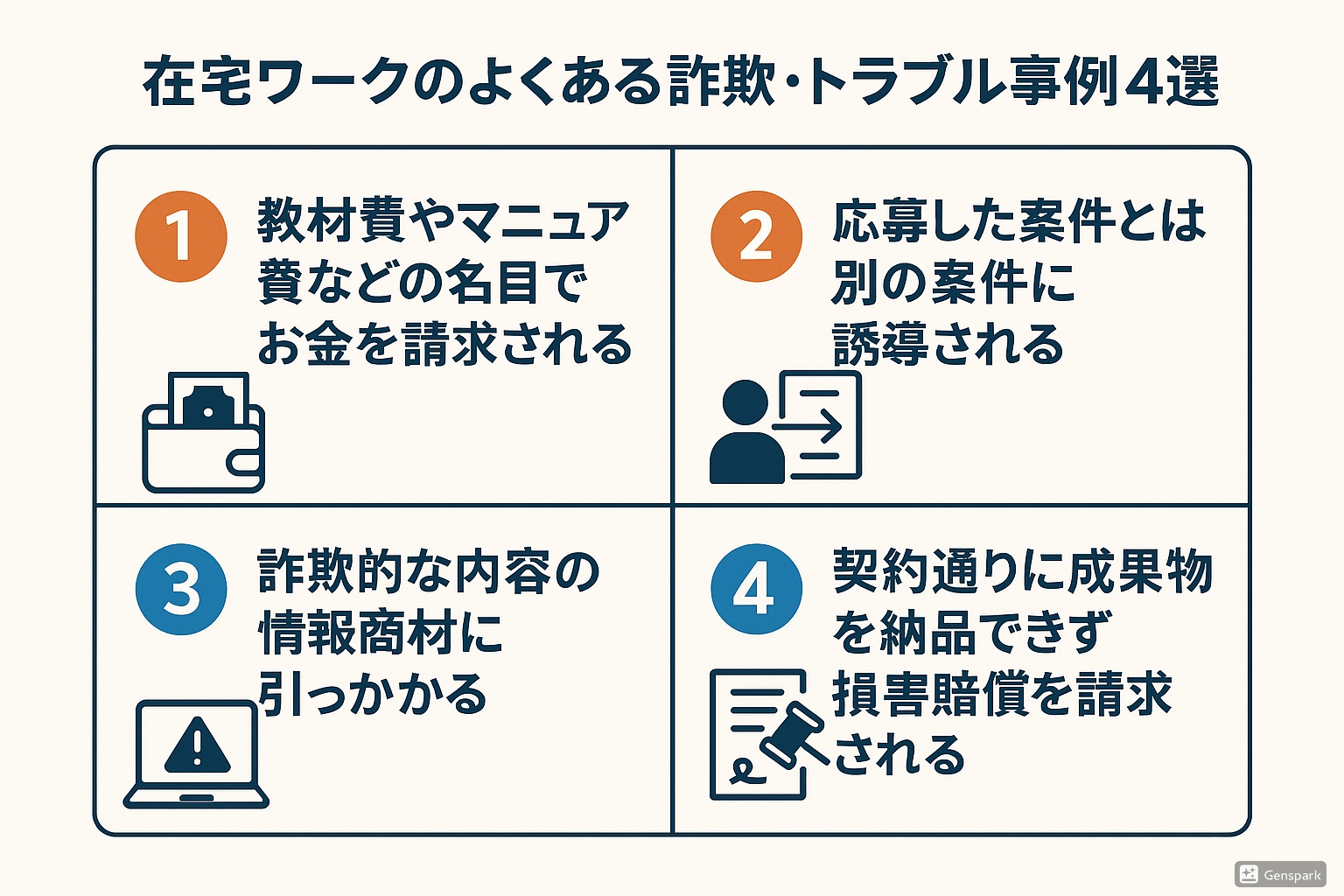

- 在宅ワークで「よくあるトラブル」4選

- 1.教材費やマニュアル費などの名目でお金を請求される

- 2.応募した案件とは別の案件に誘導される

- 3.詐欺的な内容の情報商材に引っかかる

- 4.契約通りに成果物を納品できず、損害賠償を請求される

- 在宅ワークの悩みは「在宅ワーク相談室」に相談を

在宅ワークとはどんな働き方?

そもそも、在宅ワークとはどのように定義されているのでしょうか。埼玉県女性キャリアセンターによると、在宅ワークとは「注文者から委託を受け、パソコンなどの情報通信機器を使って自宅などで成果物の作成または役務の提供を行う就労のことです」とあります。

また、在宅ワークとほぼ同じ意味で使われる言葉として、「自営型テレワーク」があります(※)。厚生労働省によると、「自営型テレワークとは、注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所において、成果物の作成及び役務の提供を行う就労をいいます。(法人形態により行っている場合や、他人を使用している場合等は除きます。)」とあります。

このように、在宅ワーク(自営型テレワーク)では雇用契約ではなく請負契約を結び、注文通りの成果物・サービスを提供します。つまり、在宅ワーカー(自営型テレワーカー)は個人事業主であり、基本的には国民年金や国民健康保険に加入し、自分で確定申告を行う必要もあります。また、会社員ではないため、労働基準法などの労働保護法令は適用されません。

在宅ワーク(自営型テレワーク)は自宅で気軽に始められる一方、自身で経理や社会保険などの知識を身に付ける必要があります。また、何かトラブルがあった際は、自分で対応しなければならないことも知っておきましょう。

(※)自営型テレワークは、「カフェやコワーキングスペースなども対象となる」「請負契約以外の形態(準委任契約など)も対象となる」という点において在宅ワークと異なる

在宅ワークで「よくあるトラブル」4選

在宅ワークの多くはインターネットで募集されていますし、応募から納品までオンラインで完結する仕事もたくさんあります。本業・副業を問わず気軽に始められるのが在宅ワークの魅力ですが、顔の見えないやりとりが多いことから、詐欺を中心としたトラブルを見かけることも珍しくありません。在宅ワークで特に多いトラブルを4つご紹介します。

1.教材費やマニュアル費などの名目でお金を請求される

はじめにご紹介するのは、教材費やマニュアル費などの名目でお金を請求する、典型的な「在宅ワーク詐欺」です。はじめは簡単な作業を依頼し、少額の支払いをして相手を信頼させます。そのうえで、「さらに高収入の仕事」をちらつかせ、教材費やマニュアル費が必要としてお金を要求してきます。

「返金保証もあるから」と言って安心させて支払わせますが、いざお金を支払うとほとんどのケースで連絡が取れなくなります。

また、「テストに受かれば仕事が受注できる」とテストを受けさせるものの、難易度が異常に高い、合格の基準があいまいでなかなか合格させてくれないといった手口もあります。

こうした詐欺を見抜くには、発注元の企業やその仕事内容をよく確認することです。インターネットで検索しても企業情報がほとんどない、簡単な作業なのに理由もなくはじめから報酬が高めなど、気になる点があればその募集は避けましょう。

2.応募した案件とは別の案件に誘導される

クラウドソーシングサイトなどに多いのが、応募した案件とは別の案件に誘導させる詐欺の手口です。たとえば、3~5分の文字起こしや300文字のライティングなど、簡単にできる作業であるにもかかわらず、相場より報酬が異常に高い案件をクラウドソーシングサイトで見かけることがあります。

このような案件に、実際に応募すると不採用となり、そのうえで「もっと稼げる仕事がある」と高収入の別の案件に誘導されます。誘導された案件では、「稼ぐためにははじめに費用が必要」などと言われますが、初期費用だけ支払わせて音信不通になるケースもあるようです。

「クラウドソーシングサイトで募集されている案件だから大丈夫だろう」と安心してしまいますが、使い捨てのアカウントで堂々と詐欺を働いている場合も少なくありません。相場より異常に高い報酬の案件には注意し、募集をかけている企業についてもよく調べましょう。

3.詐欺的な内容の情報商材に引っかかる

誰でも一度は、「○○だけで月●●万円稼げる」とうたう情報商材の広告を目にしたことがあるでしょう。また、在宅ワークで稼ぐために情報商材を購入したものの、「全然稼げず、詐欺だった…」という経験をした人もいるかもしれません。

実際には稼げない詐欺的な内容の情報商材について、最近では消費者庁などが積極的に注意喚起を行っています。その効果もあり、あまりに美味しい内容の情報商材については、購入しないよう気を付ける人が増えているようです。

ただし、情報商材は購入するまで中身が確かめられません。そのため、外から見るとまっとうに見える情報商材に引っかかってしまった…というケースも見受けられます。

こうした情報商材に引っかからないようにするには、SNSやインターネットで情報商材の口コミ・評判を見てみましょう。詐欺的な内容だった、購入後に連絡が取れなくなったなどの情報があれば、購入を避け被害に遭わずに済みます。万が一、詐欺的な情報商材の被害に遭ったら、消費者庁の消費者ホットライン「188」に相談しましょう。

4.契約通りに成果物を納品できず、損害賠償を請求される

在宅ワークのトラブルとしては詐欺が多くみられますが、自分の過失などにより損害賠償を請求されるというトラブルも発生しています。たとえば、成果物の納品が納期に間に合わず、取引先企業に損害を与えてしまったというケースです。

先ほどもあったように、在宅ワーカーは個人事業主であるため、何かトラブルがあれば自分で対応する必要がありますし、トラブルに対応してもらうため弁護士を雇うなら、その費用はもちろん自分持ちです。

在宅ワークは気軽にできるイメージが先行しがちですが、仕事に対する責任感は人一倍必要です。これから在宅ワークを始めるなら、覚悟のいる働き方であることを認識しておきましょう。

在宅ワークの悩みは「在宅ワーク相談室」に相談を

在宅ワークをしていると、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。まずは、よくあるケースを頭に入れ、無用なトラブルから身を守りましょう。そのうえで、在宅ワークについてわからないことがある時や、悩みがある時は、厚生労働省の委託事業である「在宅ワーク相談室」などに相談してみましょう。