この記事でわかること

- 業務委託契約には、「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3種類がある

- 業務委託は自分の裁量で働けるが、収入が不安定というデメリットがある

- 業務委託で働く場合、「源泉徴収」や「確定申告」には特に注意する

目次

- 業務委託に雇用関係はなく、委託者と受託者は対等な関係

- 業務委託契約と雇用契約の違い

- 業務委託の種類と主な職種

- 業務委託で働くメリット・デメリット

- 業務委託は特に「源泉徴収」と「確定申告」に気を付けたい

- 業務委託契約では所得税が源泉徴収されるケースがある

- 業務委託で働く場合、自分で確定申告をする必要がある

- 副業で業務委託をする場合、会社の副業規定を確認する

- 業務委託も選択肢の1つに

業務委託に雇用関係はなく、委託者と受託者は対等な関係

業務委託契約と雇用契約の違い

業務委託とは、企業の業務の一部を外部の事業者や個人事業主に任せることを指します。ここでは、委託者(発注者)と受託者(受注者)は対等な関係にあります。 会社員として働く場合、会社と労働者は主従関係にあり、労働者は会社の指示に従います。一方、業務委託契約では双方が対等で主従関係はないため、受託者は委託者の指揮命令を受けません。また、業務委託契約では「業務の遂行」や「業務の完成品」に対して報酬が支払われるのも特徴です。

業務委託の種類と主な職種

実は、「業務委託契約」という契約は法律上、存在しません。業務委託契約とは、民法に定義された「請負契約」と「委任契約」をあわせて呼ぶ時に使う俗称です。また、業務委託契約には、「請負契約」と「委任契約」、「準委任契約」の3種類があります。それぞれの働き方と主な職種を見てみましょう。請負契約

請負契約とは、受託者が請け負った成果物を納品することで報酬が得られる働き方です。成果物の完成までにかかった時間や過程は評価に含まれず、成果物に不備があれば、修正が必要になったり報酬が減額したりする場合もあります。 請負契約の主な職種には、警備員や清掃員、営業、プログラマー、ライター、デザイナーなどが挙げられます。委任契約

委任契約とは、法律に関する業務を委託する場合の契約です。成果物や結果に対してではなく、業務を遂行することで報酬が支払われます。 委任契約の主な職種には、弁護士や税理士、司法書士などが挙げられます。高い専門性が必要であり、資格なしには引き受けられない仕事ばかりです。準委任契約

準委任契約とは、法律に関係ない業務を委託する場合の契約です。委任契約と同様、業務を遂行することによって報酬が支払われます。準委任契約の主な職種には、コンサルタントやエンジニア、医師、美容師、受付、エステティシャンなどが挙げられます。業務委託で働くメリット・デメリット

メリット

業務委託で働く一番のメリットは、自分の裁量で仕事ができるところでしょう。職種によっては、時間や場所に拘束されずに働けますし、仕事の量も自分で決められます。子育てや介護などをしていて、「在宅で働きたい」「仕事量は状況に応じて調整したい」という人にも向いている働き方と言えます。また、請け負う仕事を絞って自分の得意分野に専念することや、望まない業務を断ることも可能です。それに、スキルや実力を身に付ければ、その分提供できる価値が高まり、高収入が得られる可能性もあります。

デメリット

業務委託のデメリットは、仕事を自分で見つける必要があり、収入が不安定になりがちな点です。請け負う仕事の契約が切れれば、一瞬にして収入が大幅に減る可能性もあります。また、会社員ではないため、労働法の適用外となり、労働時間は自分でコントロールしなければなりません。さらに、企業との契約や交渉事、税務処理や社会保険料の支払いなども自ら行う必要があります。仕事を続けていくには、常にスキルアップが求められるという厳しさもあるでしょう。

業務委託は特に「源泉徴収」と「確定申告」に気を付けたい

業務委託契約では所得税が源泉徴収されるケースがある

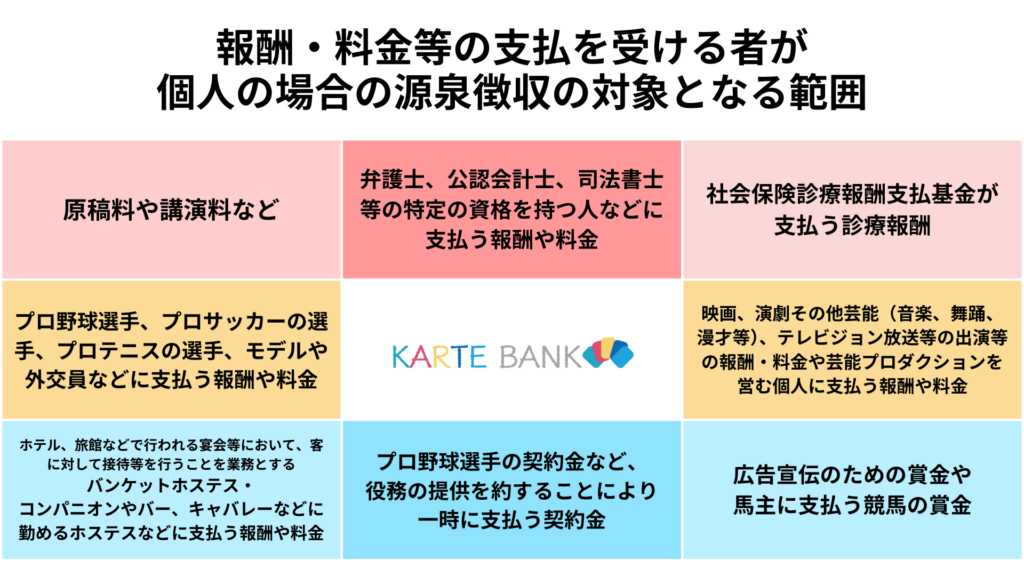

源泉徴収制度とは、給与や報酬の支払者が、それらを支払う際に所得税を差し引き、代わりに納税する制度です。本来所得税は、所得を得る人が自ら申告して納税する「申告納税制度」が建前になっています。しかし、特定の所得については、その所得の支払者が支払いの際に所得税を天引きして納税する「源泉徴収制度」が取り入れられています。 たとえば、ある企業A社がフリーランスのBさんと業務委託契約を交わしたとします。報酬を支払う際、A社はBさんが納めるべき所得税を差し引いた(源泉徴収した)金額で支払いをします。そしてA社は、源泉徴収した所得税をBさんの代わりに納税します。 このように、個人が企業と業務委託契約を結んでいる場合、報酬から所得税が源泉徴収されることがあります。ただし、業務委託契約における全ての報酬が源泉徴収の対象となるわけではありません。源泉徴収の対象となる範囲は、以下の通りです。

業務委託で働く場合、自分で確定申告をする必要がある

報酬から源泉徴収が行われている場合、取引先企業がすでに所得税を納めている状態です。源泉徴収された所得税は、すでに納めている税金として確定申告で申告しますので、正しい源泉徴収額を把握しておくことが大切です。 源泉徴収された所得税を申告しないと、二重に所得税を支払うことになってしまい、本来受けられる還付が受けられなくなってしまう恐れもあります。正しい金額で確定申告を行うためにも、1年間の源泉徴収額はしっかりと把握しましょう。 また、確定申告に関して注意したいのは、正しく申告しないと後からペナルティが課されるという点です。確定申告のペナルティには、- 所得税を期限内に収めなかった場合に課される「延滞税」

- 期限内に確定申告しなかった場合に課される「無申告加算税」

- 納付した税金が本来納めるべき税額より少なかった場合に課される「過少申告加算税」

- 納めるべき税金を隠ぺい・仮装した場合に課される「重加算税」

副業で業務委託をする場合、会社の副業規定を確認する

会社員として本業を持ちながら、副業で業務委託を行いたい人もいるでしょう。その場合、勤め先の就業規則を見て、副業についてどのように規定されているか確認することが必要です。就業規則がない場合、上司や担当部署に聞いてみましょう。 企業の中には、副業を認めていないところや、「許可制」「届け出制」で認めているところもあります。副業禁止の企業で副業をしてしまうと、会社とのトラブルに発展しかねませんので、充分注意しましょう。また、副業所得が年間20万円を超えた場合、確定申告が必要になりますので、こちらも忘れないようにしましょう。業務委託も選択肢の1つに

業務委託は、職種によっては時間や場所を選ばず自由に働くことができます。子育てなどの理由で融通の利く働き方がしたいという方は、検討してみてはいかがでしょうか。 一方、子どもから手が離れたからこそ、「これからは、自分の働き方は自由に決めたい」という方もいるでしょう。40代を過ぎると、子育てが一段落し、「自分目線で」仕事やこれからの生活について考える機会が多くなるものです。そんな時、業務委託も選択肢の1つにしてみると、働き方やライフスタイルの幅がグッと広くなるかもしれません。