この記事でわかること

- 「年収の壁」は、税金や社会保険料が発生して手取りが減る「境目の金額」

- 年収100万円・103万円・150万円・201万円は「税金の壁」、年収106万円・130万円は「社会保険料の壁」

- パート収入が増えると、ある段階で配偶者の手取り収入が減る

目次

- 「年収の壁」100万円・103万円・106万円・130万円

- 年収100万円の壁:住民税がかかり始める

- 年収103万円の壁:所得税がかかり始める

- 年収106万円の壁:社会保険料がかかり始める最低ライン

- 年収130万円の壁:全員が社会保険料を支払う

- 年収150万円の壁:配偶者特別控除の満額38万円が受けられる上限

- 年収201万円の壁:配偶者特別控除が受けられなくなる

- パート収入が増えると社会保険料はいくらかかり、夫の手取り収入にどう影響する?

- 扶養を外れたほうが「お得」な面もある

「年収の壁」100万円・103万円・106万円・130万円

年収の壁とは、パート労働者の給与が一定額を超えると、税金や社会保険料の負担が発生して手取りが減る状況をいいます。「年収103万円」や「年収130万円」はその境目となる金額で、いくらまでなら税金を支払わない、いくらを超えると社会保険料を支払うといった基準を示しています。

年収の壁を意識して働き方を調整すれば、税金や社会保険料を支払うことなく配偶者の扶養内で働くことも可能です。ここからは、6つの年収の壁の違いについて一つひとつ解説していきます。

年収100万円の壁:住民税がかかり始める

年収100万円を超えると、一般的には住民税の支払いが発生します。住民税には、年収93~100万円(自治体によって異なる)を超えるとかかり始める一律5,000円程度の「均等割」と、年収100万円を超えるとかかり始める「所得割」の2種類があり、所得割は課税対象額に税率10%を掛けて計算します。

注意したいのは、自治体によっては住民税がかかり始める基準が100万円ではない場合もあるという点です。住民税を支払わずに働きたい場合は、お住まいの自治体のケースをよく確認しましょう。

年収103万円の壁:所得税がかかり始める

年収103万円を超えると、住民税に加えて所得税がかかり始めます。非課税となる年収103万円の内訳は、基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計です。年収103万円を超えると、基礎控除以外に所得控除がなければ、その超えた金額に所得税がかかります。たとえば年収が120万円なら、超えた17万円に対して所得税率5%を掛けた8,500円の所得税が引かれます(令和19年分の所得まで復興特別税2.1%が追加)。

また、学生やフリーターなどで親の扶養に入っている人の場合、年収が103万円を超えると、自分に所得税が発生するだけでなく親の所得税・住民税が増えます。ただし、パート勤務の主婦(主夫)の場合、2018年の税制改正により、103万円の壁ではなく、配偶者特別控除の満額38万円が適用される「年収150万円の壁」が税制上のボーダーラインとなりました(扶養する人の所得制限あり)。

つまり、パート主婦(主夫)にとっては、年収103万円の壁は「自身に所得税が発生するかどうか」という部分のみ関わることになります。ただし、配偶者の勤め先に家族手当など独自の福利厚生がある場合、その基準を「年収103万円以下」に設定しているところは少なくありません。収入基準を上回ることで家族手当が受け取れなくなり、手取りが減るケースには注意しましょう。

年収106万円の壁:社会保険料がかかり始める最低ライン

年収106万円を超えると、条件に当てはまる人の場合、社会保険料の負担が発生します。年収106万円を超えて社会保険料がかかり始めるのは、以下の条件全てに該当する人です。

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 賃金が月額8万8,000円以上

- 雇用期間の見込みが2ヶ月以上

- 学生ではない

- 事業所の従業員数が101人以上(2024年10月以降は51人以上に変更)

条件に全て当てはまると、社会保険料として健康保険料と厚生年金保険料がかかり、これらが給与から天引きされます。逆に、これらの条件に全て当てはまらない場合は、年収が106万円を超えても自分で社会保険料を支払う必要はありません。

全員が社会保険料を支払わなくてはならないのは、次に解説する「年収130万円」からです。

年収130万円の壁:全員が社会保険料を支払う

年収130万円を超えると社会保険の扶養から外れ、働き方に関わらず全員が社会保険料を支払わなくてはなりません。

社会保険の扶養とは、自分で社会保険料を支払うことなく、家族の社会保険に加入できる仕組みです。社会保険の扶養に入るには、以下の条件に当てはまる必要があります。

- 年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は年収180万円未満)

- 賃金が月額8万8,000円以上

- 同居の場合、扶養する人の収入の2分の1未満の収入

- 別居の場合、扶養する人からの仕送り額未満の収入

ただし、扶養される人の収入がこの基準より多い場合でも、扶養する人が主に家計を支えていると認められるケースでは、社会保険の扶養になることができます。

なお、2023年10月から、政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」と呼ばれる施策が始まっています。これは、「年収の壁を意識せずに働ける環境づくりを後押しすること」を目的にしたものです。

この中で年収130万円の壁については、「本来年収130万円を超えない額面だが、繁忙期などで一時的に収入が上がった場合、合計130万円以上になっても事業主の証明により社会保険の扶養から外れないようにできる」とされています。

年収150万円の壁:配偶者特別控除の満額38万円が受けられる上限

年収150万円は、配偶者(扶養する人)が満額38万円の「配偶者特別控除」を受けられる上限の金額です。配偶者特別控除は、扶養する人、扶養される人の所得が上がるにつれ、控除される金額が段階的に減っていきます。

満額を受けるには、扶養する人の所得が900万円以下(サラリーマンの場合は給与収入1,095万円以下、自営業の場合は収入から経費を引いた金額)で、扶養される人の年収が150万円以下であることが必要です。

年収201万円の壁:配偶者特別控除が受けられなくなる

配偶者控除は年収103万円を超えると配偶者特別控除に切り変わり、満額38万円が適用される上限の年収150万円を経て、その後は年収が上がるごとに控除額が小さくなっていきます。

そして、年収201万円以上(合計所得金額133万円以上)になると、段階的に減っていった配偶者特別控除はゼロになります。一方、これ以降の年収になると、年収の壁を気にせずスキルアップやキャリアアップをしながら自由に収入を増やすことが目指せます。

パート収入が増えると社会保険料はいくらかかり、夫の手取り収入にどう影響する?

では、パートでの収入が増えると、配偶者の手取り年収にはどう影響するのでしょうか。以下のようなモデル家族の場合、妻のパート収入が増えると社会保険料がいくら発生し、夫の手取り収入にどう影響するのかシミュレーションし比較しました(※)。

<モデル家族>

- 東京都在住

- 夫婦ともに30代、子ども1人(小学生)

- 夫:会社員、年収500万円

- 妻:パート勤務(時給は1,000円で計算)

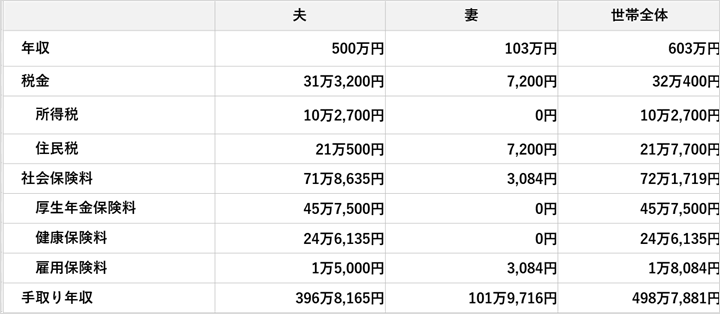

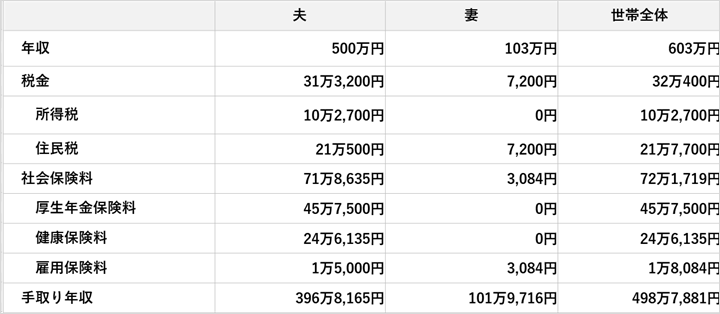

①妻の年収が103万円の場合

世帯年収603万円、手取り合計498万7,881円

妻の年収が103万円の時、引かれる税金は住民税の7,200円と雇用保険料の3,084円のみ。手取り収入として、ほとんどの金額が手元に残ります。

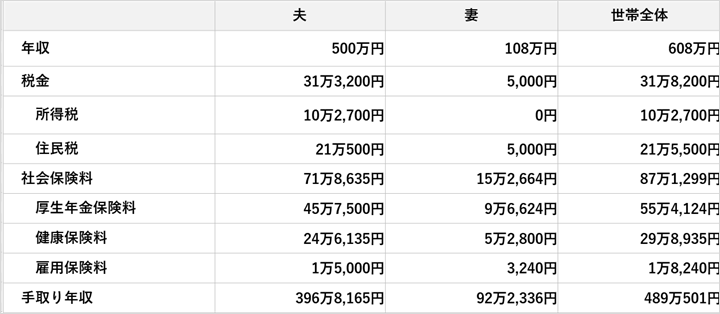

②妻の年収が108万円の場合

世帯年収608万、手取り合計489万501円

次は、妻の勤務先の条件により、社会保険料の支払い義務が発生したケースです。妻の年収が108万円になると、年収103万円より年収が5万円上がっただけで、手取りは年間約9万7,000円も下がってしまいました。

③妻の年収が202万円の場合

世帯年収702万円、手取り合計549万1,485円

妻の年収が202万円になると、夫は配偶者特別控除が受けられなくなり、所得税と住民税の負担が増えます。妻の年収が103万円、108万円のときと比べると税金は約7万円高くなっています。一方、妻の税金、社会保険料も増えますが、「年収の壁」はなくなり、大きく稼いで世帯年収を増やすことが可能な収入となります。

(※)社会保険料や手取り収入の金額はあくまでシミュレーションであり、控除等に関しては個人的事情を考慮しないものとします。

扶養を外れたほうが「お得」な面もある

今回は、6つある「年収の壁」について詳しく解説しました。年収の壁については、特に106万円や130万円を超えると、それぞれ社会保険料の負担が一気に15~20万円前後増え、配偶者特別控除の段階的な減額よりも大きくなります。社会保険料を支払うなら、年収160万円を超えて働くと手取りが増えた実感が得られるでしょう。

また、世の中には「扶養内で働いたほうがお得」といった風潮がありますが、社会保険料を支払えば、将来の年金受取額が増えたり、育児休業給付金がもらえたりと、支払わない場合より「お得」になる面も多くあります。特に、公的年金について不安を抱える方は多いですが、その不安を小さくする一番の方法は「多く働いて将来の受取額を増やすこと」です。年収の壁について理解しつつ、その壁にこだわらず、大きく稼いで行くことを目指しましょう。